“美”与“伦理”是康德在判断力批判和实践理性批判中所表述的人的两种心意机能。从表面上看,在判断力批判中康德却常常使二者处于对立的窘境,给人以康德自己在判断力批判中自相矛盾的错觉。假如联系康德整个哲学体系来剖析此问题,矛盾自可迎刃而解。

1、美是道德之善的象征

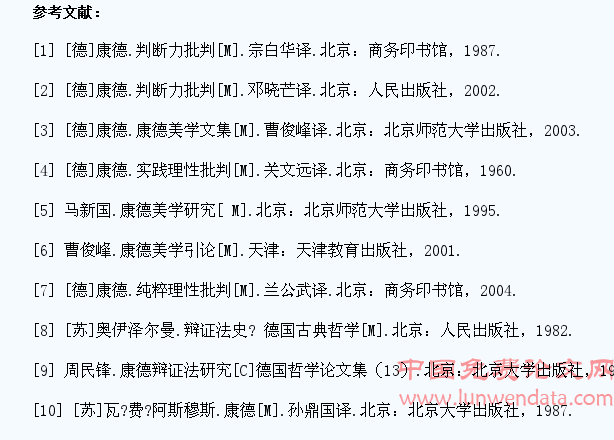

“美是道德的象征”,对此宗白华先生与邓晓芒、曹俊峰先生的译法是不一样的,邓晓芒译为“美是德性――善的象征”,曹俊峰为“美是道德之善的象征”。虽然宗白华的译法是无误的,由于善也为道德的体现,但因为其跳跃性较大,不利于对此问题理解,所以,大家更推崇后两译者的译法,由于“善”在此是康德思想表述的一个极为要紧的定义。判断力批判在对鉴赏判断的第一个契机进行批判时,康德觉得:“对于善的愉悦是与利益相结合的”,“决定鉴赏判断的愉悦没任何利害关系”。显然,在这里康德是为表明“美” 与“善” 是风马牛的事。康德同时觉得“美”与“定义”无关,而在善的方面,很多判断虽然也有理由提出对每一个人有效的需要,但善只能通过一个定义被表现为常见愉悦的对象”。对美的剖析,康德多次提出如此看法,在审美的辩证论末尾处康德却提出了“美是道德之善的象征,” 从表面看这确实是一个矛盾的说法。

要讲解这个矛盾重点是对“善”的评价。根据此前论述,自由美和依存美都要是美的理想的一种展示,是人的理性理念与外在事物及人的审美情感的综合反映,真的的美的理想是不可以和人的理性理念分开来谈的,也就是说和人的道德观念是分不开的,而善作为人的道德观念的结果,美就与善有着不可分割的联系,因此,康德在对美的理智兴趣的剖析中尤为强调地说:“我却倡导怀有对自然美的一种直接兴趣(不只要有鉴赏力,以便评判自然美)一直一个善良心灵的标志。”在判断力批判中,无论论述任何问题,康德一直把有关问题引向人的善的道德情感,他觉得:“有的人怀有善良的愿望:他们期望大家被内在的自然禀赋驱使去从事的所有活动都指向人类的最后目的,也就是指向道德的善,他们把对于普通的美的兴趣看作好的道德品性的标志。”因此,无论康德所采取的办法是如何地与此目的不合,出现任何矛盾,但康德的中心指向却永远是善的。这是从逻辑上对于这种矛盾的辩证阐释。

除去这种逻辑阐释,康德的“善”作为实践理性批判的核心定义之一,与“美”还有着很多共性。第一要对“善”做一下学理梳理,康德觉得,假如人的行为源于道德律令,这就为“善”,“一个实践理性的唯一对象,乃是善和恶的两种对象,前者依据一种理性原则而势必欲求的对象;后者与其相反”。在此,康德强调“善”的观念是依据道德原则,而不是道德原则依据善来决定,康德觉得,以往的哲学家之所以持有种种错误看法,是由于他们都是先探寻意志的对象―――即先确定善恶定义,然后引出道德法则,而这都不能离开经验,这都是他律的,而非自律的,也不可能具备常见性。康德觉得,福或祸永远只指示着对大家的愉快或不快,快乐或痛苦等心情的一种关系……但善或恶则永远意味着对意志的一种关系―――就意志受理性法则所决定而把某种东西作它的对象而言;由于意志永远不受任何对象或对象的观念直接决定,它仍是把理性规则作为行为(能达成一个对象的行为)动机的一种能力。

善、恶作为实践理性的一种结果,又是自由的一种结果,由于实践理性,它已先确认了自由的存在,自由就是实践理性,也就是自己为自己立法。因此“善” 与“美” 有着很多的共性:

(1)“美直接使人愉快。”善也直接使人愉快。

(2)“美使人愉快而又不涉及任何利害关系”。善也应该是如此的,“康德的道德理论是广义的人道主义理论。康德反对的是只顾个人的快乐幸福、使自己不可以成为理性的人、也妨碍别人成为理性的人的意志行为,倡导自己从理性出发,因此也尊重别人的理性需要的意志行为。康德把这种理性看作‘纯粹的’,它先验地存在于所有人的内心深处”。其他人的善的目的并非为个人私利。善仅可能为其结果。

(3)“在对美的判断中,想象力(也就是大家的能力的感性的)的自由与知性的合规律性被表现为协调一致的(在道德的判断中,意志的自由被设想为意志根据常见的理性规律与自己协调一致)”。因此,在“自由”这一点上又是一致的。“自由” 这一公设,与灵魂不朽和神的存在这两个公设相比有其特殊的意义,

“自由是康德所言的道德律令的不可或缺的条件,而灵魂不朽和神的存在则是由道德律令决定的意志追求的至善理想可以成立的条件”。自由定义作为打造道德律令的基础,不是可感觉的实在,而是超感觉的公设。这不但由于没自由就谈不到道德律令,而且整个道德理论就失去了依据。在这一点上审美和伦理获得了一致,这也是康德调和的目的完成的重点之处。

(4)“判断美的主观原理被表述为常见的,也就是对每一个人都有效的原理,但又不是通过常见定义而认识到的常见原理”。美不需要定义,善需要定义,这是浅层原理,依此看,好像二者是不一样的,但从深层原理去看,二者都是先天原理,都具备常见性,美的先天原理是无目的的合目的性,伦理的先天原则是道德律令,它们的终极目的就是追求人类的幸福和自由。

因此,康德在美的剖析中对于美与伦理的分叙与后来“美是道德观念的象征”中美与善的比较,大家可以看出,如此的矛盾看上去是抵触的,但从康德的整个哲学体系来讲,这恰是一种对立的统一,先分叙―再剖析―后总结。 2、审美观念与无目的的合目的性

审美观念与无目的的合目的性是关乎与审美与伦理关系的另一对矛盾,无目的的合目的性讨论纯粹的形式之于主体的美,在其中起用途的只不过客体的非刺激性、非感兴趣利益的直观形式与主体的知性与想象力的自由游戏。而审美观念则关乎与主体的“善”的道德律令。前者说得又与众不同一定:“一个鉴赏判断,通过它在一确定的定义的条件之下某一对象被表述为美,这个鉴赏判断是不纯粹的”。审美假如和“善”有关系,就势必和“定义”发生关系。假如从矛盾双方发生的根源来探讨,事实并不是这样。

弄清审美的无目的的合目的性需要对其分解之后做批判性的阐释。亚里士多德在形而上学的第三章提出了四因说,觉得事物的存在有质料因、形式因、动力因和目的因。目的因即“一件事之所以被做的‘缘由’,比如健康乃是散步是什么原因”。康德正是受其影响,创立了“无目的的合目的性” 的先天的鉴赏原理。但康德对于亚氏的“目的” 说已经做了批判性的继承,在康德看来,“目的” 因只不过一种范导性的原理,而非事物本身所实质性存在。康德觉得,大家所面对的对象有两种: 一种是先验对象,另一种是经验对象。先验对象是物自体,在一般的认识论中不可能出现。经验对象只不过物自体的现象,这种现象是不是能被把握,与在何种程度上的把握那只不过主体的认识能力上的问题。所以,康德说: “经验可能性的条件通常来讲同时也就是经验对象的可能性的条件。”这是决定于人的范导性的认识能力。康德又把这种能力分成客观合目的性和主观合目的性,客观的合目的性又分为两种: 一种是实质的客观目的; 另一种是形式性的客观目的。主观合目的性也分成两种: 一种是实质性的主观目的,如人的欲望的满足; 另一种是形式性的主观合目的性,就是指审美判断中的合目的性。而“无目的” 是指没主客观实质内容的目的,审美判断与客观的实质、存在无任何关系,它只不过“形式” 的合目的性,这就排除去利害于“善” 的干扰。这是康德对于纯粹美或者说是对自由美做的界定,是用于纯理论的审美演绎,但康德也看到在现实日常这种美实在太少了,如绿色的草地、小提琴的琴音其实其中仍含有感官刺激的成分在内。所以,康德提出了依存美,之后又提出了美的理想,“审美观念” 便呼之欲出。

在纯粹理性批判中,康德觉得,理想来源于理念,理念是理性的定义,在人的认识能力的顺序中,理性处于最高的地方,因此,它是具备自律性的,它的功能是统一和引导知性。在纯粹理性批判中,康德持此看法,在鉴赏判断中康德仍然这样觉得。康德觉得,理性有三个理念: 上帝、自由和灵魂不灭。因为自由和人的生活密切有关,自由又可以过渡到道德,因此,道德也就成了人的一个理性定义,它的本身即为善,普通人都要以此为准。在审美中,康德对善的现实性是通过“美的理想” 表现出来的,“美的理想” 和理性理想的区别是,它起用途的方法不是通过“定义”,而是通过想象力,康德通过想象力在心中绘出理想的美: “不可以通过定义而只能由个别表象表现出来的鉴赏的原型”,因此,美的理想只不过一个表象。这个表象就是美的鉴赏的规范,是参照物,是依据理性的观念想象出来的参照物,只是有经验性的内容存在。美的理想包含两个方面: “审美的规范观念”和“理性观念”,前者是想象力在时空的存在中依据经验通过比较、辨别、勾勒出一个轮廓,这个轮廓可能不是现实存在的,但却被现实不同程度地反映着,因此,“它决不是这一种族中美的完整原型,它只不过构成了所有美的不可忽略的条件的形式”。“美的理想” 仍然不能离开其次“理性观念”,理性观念是精神性的、无形的、不可以成为一个感性直观的对象,但它却是美的理想的灵魂。人类非常重要的理性观念就是道德向善。美的理想不是纯粹美,而是依存美,这就与无目的的合目的性的命题相互违背。在康德看来,由于纯粹美和依存美分属不同性质的美,所以,二者不是矛盾的,却反而是一个互相的补充,是康德对于不一样的美质的辩证阐释。当然,他的理论基础仍是站在调和美与伦理的立场,但这不影响康德美学的辩证性。

3、优美与崇高

在纯粹理性批判中,综合是康德的要紧的辩证思想办法之一,他的“综合的思想是作为逻辑和认识论的辩证法的中心思想之一,辩证法的所有基本规律,在综合的思想中得到了集中的表现”。“综合,就是将两种不同质的,对立的事物联系起来进行思维的办法”。在目前看来,这是一种浅显的认识论,但在康德所处的年代,这却是一种很大胆、富有革新意味的思想,正如阿斯穆斯所讲:“康德以前的形而上学觉得存在是没矛盾的,存在本身及其变体中无论怎么样不可以看到矛盾。相应的,康德以前的逻辑也不允许思维中有矛盾。”“康德在哲学史上首次尝试把综合的思想应用于思维。”纯粹理性批判的综合思想,主要表现有两种:第一,先天综合判断。康德刚开始所面临的是唯理论和经验论两派的对立。这两派在常识的来源及其靠谱性问题上各执一词,前者觉得,人的理性是非常重要的,后者觉得,人的经验是非常重要的。康德觉得,他们的论断都是片面的,而同时又都有道理,于是以先天的综合判断加以综合。觉得常识是由先天的知性框架和后天的经验内容综合而成。“知性不可以直观,感官不可以思维。唯有两者联合,始能发生常识”。第二,先验图型说。康德先天综合判断又是怎么样来完成的呢?在康德之前,经验论和理念论势不两立,不可调和,康德诉诸“第三者”,“一方与范畴同质,一方又与现象无殊”。这就是先验的图型,譬如,三角形的定义,它本身并非具体的(锐角、直角、钝角)三角形,这便与先天“范畴同质”,同时它又是一种有形的三角形,而非圆形、正方形,这便于“直观现象无殊”。此时的三角就是“直观之所有杂多在内感中之统一”。这三角形来自想象力的一种综合。

康德的三大量判在思想办法上是统一的,纯粹理性批判中的办法当然也可用于判断力批判。而综合的办法在某种意义上也成了建构三大量判理论体系的黏合剂,从宏观上看,唯理论和经验论是矛盾对立的,康德通过审美鉴赏力达成了二者的综合。在微观上,康德是通过“优美” 与“崇高” 来完成二者的交流,让人难解的是,“优美” 与“崇高” 是一组矛盾的范畴,康德此时借助矛盾的范畴去交流经验论和唯理论两种对立的认识论,这确实叫人费解,但这恰恰是康德思想中的多元特质,是矛盾的现实在哲学家睿智头脑中的呈现。“优美” 与“崇高”两范畴是分别包括主体的外在直观与内在精神两个层面,这两个层面又是美感(广义的美感其中包含崇高感) 产生的主客体缘由。这就完成了唯理论与经验论的交流,二者的矛盾又深刻地反映了大家在进行审美时的理性中的二律背反,这也是一种辩证法,因此,二者既有相同之处,又互为矛盾。 (1)一致性: 第一,从质上说,二者都是无利害感的; 从量上说,二者都是常见有效的;从关系上说,二者都是主观的合目的性; 就模态来讲,都是势必的; 第二,“二者都是自己让人愉快的”。尽管“崇高” 在刚开始的时候让人压抑、让人窒息,是不快的,但最后“同时引起一种愉快感”; 第三,崇高和优美也是一种深思判断力,“崇高” 的判断既非知性又无确定的定义,只不过主体的情感反映。通过人类的“一同感”,仍具备常见性。

(2)异质性: 优美与崇高的异质性正是康德对于人类理性的深层矛盾及其对外在事物与主体的精神关系的客观反映,充分体现康德对于美感产生的多维理解,涉及外在的感觉层面、内在的理性层面和主客体二者交融的审美层面,体现康德的思维中的辩证性:第一,崇高是无形式和无限的,相对于美的形式,这是一个必要的补充,人观照外在事物时,一般会体现为大与小、高与低、长与短的现实,但那些小的常由于它的形态的可同意性,让人觉得其是美的,但确实存在那种无限的大,让人压抑,所生之情感,也非优美。康德虽然博学多识,但因为其所处年代,他的不少思想仍是非常感性的,甚至简单的、表面的。正因为最简单的总是是最深刻的,康德总是能揭示复杂的真理。因此,康德在对于博克的理论总结、革新基础之上,对于客体产生如此的认识:“自然的美涉及对象的形式,这形式在于限制;反之,崇高也可以在一个无形式的对象上看到,只须在这个对象身上,或通过这个对象的诱发而表现出无限制,同时又联想到这个无限制的总体。”第二,崇高与理性有关,作为综合用途,崇高的地位是极为重点的,康德正是通过崇高的范畴才完成了道德观念与感性经验的交流。由于崇高中一年级方面是和客体的形式直接有关,那种大到极致的无形式; 其次,与人的理性发生联系,通过人的想象力有哪些用途完成主客体的交流。在崇高感中,事物的外在形式已经不只同知性有关,而且同人的理性打造了联系。理性观念作为康德心中的道德律令的源泉,是康德建构哲学体系的终极目的。崇高也是合目的性,但已不止是知性的目的,而是更高的合目的性,不仅仅是在感性和知性的范围内,崇高感的开始是不愉快的,但最后要走向愉快。这也充分揭示了人类的情感中的另一种美感,是大家的“心意情调” 或“精神情调”,康德觉得,这是人类“对自己使命的崇敬”。因此,他反复强调:“崇高没有于自然的事物里,而只能在大家的观念里探寻”。“真的的崇高只能在评判者心里探寻,不是在自然对象里。”事实上,外在事物无所谓优美与崇高,那都是自然的一种无意识的存在,只不过人的情感的外在对象化,这与费尔巴哈的理论异曲同工: “理想的对象,就是自己作为我们的对象的理性; 感情的对象,就是自己作为我们的对象的感情。”

关于崇高,康德还划分了数学的崇高与力学的崇高,特别在力学的崇高中,康德把我们的理性观念用途做了进一步的发挥,从中证明了康德正是通过“优美” 与“崇高” 完成对于唯理论与经验论的辩证综合,而这一对处处显示矛盾的范畴,也表明了康德对于美的多元、辩证特质的考虑,从主观与客观等多维的视角揭示了其中的辩证性。而其最后目的是要完成审美与伦理二者的综合。

在行文中为了结构与论证办法的需要,康德不能不使审美与伦理的关系疏远,甚至矛盾,但其终极目的却是通过审美张扬伦理,在判断力批判中,如此的矛盾还有不少,但只须不以偏概全,而是把三大量判作为“一块整钢”,矛盾便迎刃而解,康德的辩证性也就可以体现。